Утром меня разбудил шум, издаваемый хозяйкой хижины, где я квартировалась. Она что-то готовила на костре, гремя котелками и мисками. Свет от яркого солнца своими узкими лучами проникал через шкуру, висевшую на двери, и примерно посередине жилища встречался с отблесками очага, что вперемешку с затейливыми скачущими тенями от суетящейся пожилой галлки создавало какую-то удивительно мистическую картину. Быстренько выскочив из-под тёплого шерстяного одеяла, я облачилась в штаны с рисунком в виде разноцветных квадратиков и длинную, до колен, рубаху с вышивкой. Странный наряд, но мне не хотелось лишний раз напоминать хозяйке о своём римском происхождении. Её муж погиб, защищая Алезию, а два сына попали в плен и были угнаны в рабство на серебряные рудники в Испанию. Она старалась быть со мной любезной, но явно с удовольствием вонзила бы нож, которым сейчас чистила свиные уши, мне в сердце. Наскоро перекусив гусиной печенью и какой-то штукой из спрессованного мёда с орехами, я отправилась на улицу. Город, судя по всему, уже давно проснулся. Местные жители сновали туда-сюда, занимаясь своими делами. Со стороны это было очень похоже на суету муравьёв в муравейнике. Побродив немного вдоль деревянных зданий и заборов, я обратила внимание на довольно часто попадающиеся на них надписи: «Верцингеторикс жив!» и чуть реже: «Брут, ты крут». Что ж, видимо, пришло время поговорить нам о пути арверна.

По традиции, начинаем с истории. Арверны являлись одним из многочисленных галльских племён. Первые письменные упоминания о них относятся к 207 году до нашей эры. Откуда пошло имя этого племени — вопрос спорный. Но одна из наиболее правдоподобных версий — это перевод галльского слова, а вернее нескольких слов, слитых в одно — «Aruernoi», что дословно обозначает «те, кто выше». Проживали арверны на землях, расположенных на юго-востоке современной Центральной Франции. Вряд ли у нас тут много знатоков географии Пятой республики, поэтому лучше объясню на нашей игровой карте. Это приблизительно территория вокруг города Лемонум, а также намного выше его, где у нас пока неисследованные пространства. Однако, дабы не вводить вас в заблуждение, отмечу, что Лемонум не являлся в реальности коренным местом обитания арвернов. Да и у нас он находится явно не на своём географическом месте. Проживало в данном городе другое галльское племя — пиктоны, которое, по некоторым версиям, было покорено героями нашей статьи. Что, скорее всего, так и было, поскольку древние историки называют арвернов самым могущественным кельтским племенем. Их влияние распространялось от Германии до Бискайского залива. Большинство проживающих рядом галльских племён были в зависимом от них или подчинённом состоянии. Так что когда их называли «те, кто выше», то тут речь шла не об их баскетболистском росте, а о доминирующем положении по отношению к соседям. О численности арвернов никаких данных нет. То, что они господствовали в регионе, абсолютно не значит, что их было больше других кельтов. В истории довольно нередки случаи, когда малые народы покоряли огромные, но менее воинственные, чем они. Столицей у арвернов был город Августонемет. Также известно о двух довольно внушительных крепостях — Герговия и Алезия. Последняя, кстати, у нас в игре тоже не на своём месте на карте. Правили арвернами изначально цари. А на более поздних этапах, скорее всего, у них было что-то типа конституционной олигархии. А все попытки единолично захватить власть встречали сопротивление и влекли за собой наказание.

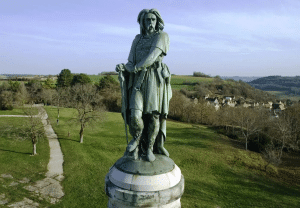

Понятное дело, что двум медведям не ужиться в одной берлоге. Поэтому между арвернами и Римом назрел конфликт, переросший в войну. В 121 году до нашей эры латиняне в решающем сражении сумели одержать победу над этим кельтским племенем. После чего территории проигравших были существенно урезаны, власть над соседями оказалась утрачена и перешла к их давним соперникам — эдуям и секванам. С этого же времени пропадают всякие упоминания о царях арвернов, что, возможно, так же стало одним из условий, продиктованных победителями, которые до определённого периода своей истории очень любили демократию. Однако в целом проигравшие остались формально независимыми. Так всё и продолжалось некоторое время, пока в 58 году до нашей эры в Галлию не вторгся Цезарь. Многие кельтские племена противостояли ему с оружием в руках. Но правящая элита арвернов всячески избегала военного конфликта, что, конечно же, не нравилось многим их соотечественникам. Один из них по имени Кельтилл даже попытался устроить нечто вроде государственного переворота с целью провозгласить себя царём и потом возглавить сопротивление обнаглевшим захватчикам. Но, видимо, он не читал трудов Ленина о том, как надо осуществлять смену власти, поэтому потерпел неудачу, был схвачен и казнён. Дело Кельтилла продолжил его сын Венцингеторикс. В 52 году до нашей эры он собирает армию из единомышленников и захватывает крепость Герговию, откуда ранее был изгнан как сын врага народа. Там он был провозглашён царём или королём, что, в принципе, одно и то же. Затем он заключает союзы по меньшей мере с пятнадцатью галльскими племенами и таким образом становится во главе огромной армии. Когда войска Цезаря подошли к Герговии, то получили там таких лещей, что видосы с конными кельтами, гоняющими бедных римлян по окрестным полям и лесам, ещё долго потом гуляли по интернету. Гай Юлий сделал нужные выводы и через непродолжительное время опять совершил атаку, загнав Верцингеторикса и его компанию в крепость Алезия, где было решено брать противника измором ввиду сложности штурма. Через некоторое время к осаждённым подошла помощь союзных племён. И знаете, что сделали римляне? Продолжили осаду, а у себя за спиной построили стену. Представьте себе, окружённая со всех сторон солдатами большая крепость, и вокруг неё выстроили ещё один забор. Увидев преграду, озадаченное подкрепление ушло по домам, а раздосадованные алезийцы сдались римлянам. Если честно, то всё это похоже на великую брехологию, особенно, если сравнить численность армий. У римлян было порядка 75 тысяч солдат, а у галлов имелось около 100 тысяч в Алезии и примерно 300 тысяч пришедших на подмогу. Да и знаем мы всё это, кстати, из «Записок Цезаря». А там, похоже, изложено по принципу: пиши врагов больше, чего их жалеть. Как бы то ни было, арверны ту войну проиграли. Верцингеторикс был доставлен в качестве трофея в Рим, где через время умер. Говорят, что его задушили. По другой версии, он умер от голода. В целом заточение в тюрьму здоровья никому, естественно, не прибавляет. Мы свечку в темнице не держали, суд-мед экспертиз не проводили, а поэтому утверждать, как всё точно произошло, не будем.

По окончании галльских войн территория арвернов и её жители стали частью древнеримского государства, но с весьма широкими правами на самоуправление. В период упадка Римской империи на эти земли неоднократно приходили различные германские племена, с которыми кельты в конце концов и смешались. Получившийся в результате этого народ стал сначала частью Франкского королевства, а затем и Франции. В настоящее время там, где жили арверны, находится Овернь — административный регион Французской Республики. А бывшая столица изучаемого нами племени кельтов город Августонемет теперь является региональным центром под названием Клермон-Ферран. Кстати, вам не кажется, что наименование Овернь что-то напоминает? Правильно, это производное от арвернов. В этой местности даже имеется овернский диалект, который используется жителями вместо французского в быту. Так что, как видим, наследники и наследие арвернов живы и по сей день.

Переходим к нашему игровому арверну. Если посмотреть на его двадцатипроцентный бонус от удара в виде прибавки жизни игроку от нанесённого им урона, а также профессии корабел и кузнец, то можно сделать вывод, что это аналог римского принципа. Да и набор магии у них полностью одинаковый. Однако у арверна довольно необычный набор базовых параметров. Они включают в себя удачу, ярость и минусзащиту. То есть из совпадений с принципом только удача, а вот сила заменена яростью, а минусантиудача — минусзащитой. Арверн, таким образом, скорее больше антитанк, нежели удачник. Артефакты принципа с их элементами удачности и мастерством в данном случае не очень ложатся на базовые статы. Поэтому придётся делать комбинации из государственных вещей и артов разных путей. Но опять же, развивать и дальше минусзащиту будет гораздо сложнее, чем мастерство. Ни в каких артах её нет. В гос. вещах она представлена в крайне незначительных размерах и только на более высоких уровнях можно набрать какие-то более-менее приличные цифры.

Согласно библиотеке игры, арверну покровительствует Гоибниу — бог кузнечного дела. Он нам подходит, исходя из наличия профессии кузнец. Да и в корабельном деле металлические изделия тоже необходимы. Единственный момент, к которому можно придраться, так это то, что он из ирландской мифологии. Да, ирландцы тоже кельты, но жили они далековато от наших арвернов. Хотя для бога такое расстояние — сущий пустяк. При этом Гоибниу был довольно широкопрофильным специалистом. Помимо кузнечного дела он плотничал и занимался целительством. С такими способностями он вполне мог бы опекать практически любой игровой путь развития. Кстати, плотник нам тоже очень даже подходит для кораблестроения. Короче, быстро одобряем этого патрона для арвернов, пока другие его не увели.

Пришло время сравнить соответствие игровых профессий арвернов с историческими реалиями. Начнём с кузнеца. Оказывается, в этом деле кельты были очень успешны. Они обладали весьма продвинутыми для своего времени технологиями металлообработки. Ими использовались передвижные плавильные печи, где при температуре свыше 1000° С из руды выплавлялось железо и сталь. Также они применяли довольно экзотические методы. Например, измельчали железо в мелкую стружку, которую смешивали с кормом, а затем потчевали этим своих домашних птиц. Железо, проходя через пищеварительный тракт пернатых, подвергалось воздействию кислоты. В результате на выходе получалась очень прочная сталь, из которой уже можно было изготовлять что-то полезное. Основными коваными изделиями были: очень прочное оружие, разнообразные орудия труда и прекрасные украшения. Кузнецов все уважали и побаивались одновременно. Они вроде как делают полезные вещи, но по любому же, по мнению окружающих, знаются с богами и потусторонними силами. Свои умения кузнецы хранили в строгой тайне и устно передавали ученикам по большому секрету. Весь этот ореол загадочности ставил работников горнила и молота в один ряд с друидами. У кельтов присутствовало огромное уважение к воинам и было принято хоронить их вместе с доспехами и оружием. Кузнецу же в могилу укладывали его инструмент. То есть фактически по своему статусу он был равен воину. В целом у кельтов с кузнецами, как видим, дела обстояли прекрасно. Что же касается арвернов в частности, то развитие металлургии у них было, пожалуй, даже выше, чем у остальных племён. Именно наличие превосходного вооружения и орудий труда позволило героям нашей статьи длительное время доминировать в Галлии. Поэтому без всяких оговорок признаём за арвернами право иметь профессию кузнеца в игре.

Далее у нас следует профессия корабела. Кельты проживали на территориях с множеством рек или же селились на морских побережьях. Это, естественно, располагало их к занятию рыболовством и к развитию водных торговых путей. Есть даже довольно подробное описание кельтских кораблей, которое сделал Цезарь. В какой-то момент своих завоеваний он столкнулся с проблемой пересечения Ла-Манша, за которым располагалась ещё не покорённая им Британия. Союзные галлы предоставили ему корабли, а также послужили в качестве моряков для управления ими. Цезарь писал, что эти корабли имели плоское днище, и это позволяло им хорошо перемещаться не только в открытом море, но и по мелководью побережья или рекам. Они имели высокий нос и корму, спасавшие во время ужасных штормов. Строились данные суда из дуба, а в качестве крепежей использовались железные гвозди в палец толщиной. Также завоевателя удивило, что якоря на кораблях крепятся металлическими цепями, а не канатами, а парус изготовлен из шкур животных, что помогало выдерживать сильнейшие ветра. Непосредственно об арвернах-кораблестроителях мне информации найти не удалось. Их земли находились довольно далеко от морей, но сеть рек там всё же имелась. Поэтому арверны, скорее всего, могли строить какие-то суда, но вряд ли столь продвинутые, как у галльских племён, обитавших на морских побережьях. Исходя из этого, профессию корабела к разбираемому нами сегодня пути можно отнести с очень большой натяжкой.

Когда я петляла по улицам Алезии, поглощённая своими мыслями о загадочном прошлом и пугающей вечности, на меня вдруг уставился проходивший мимо какой-то рослый галл. Он быстрым шагом направился в мою сторону, а затем и вовсе перешёл на бег. Рука у меня машинально потянулась к поясу за мечом. Чёрт! У меня же нет оружия! С ним не пропускают через границу, и оно запрещено здесь к ношению чужеземцам. А вот у противника отчетливо видны ножны из-под накидки. Делаю вид, что поправляю бронзовую застёжку плаща. Отстёгиваю её. Если удастся увернуться от первого удара, воткну ему застёжку в глаз. И потом добью булыжником. Приглядываю подходящий камень неподалёку на земле. Галл уже в двух шагах от меня. Мои нервы на пределе. Я как пружина, но стараюсь делать непринуждённый вид. Противник резко распахивает накидку и суёт туда свою руку. Пора действовать. Застёжка резким движением направляется в лицо галлу, который уже достаёт руку из недр накидки. И тут вижу, что в кулаке он крепко сжимает свиток. Застёжка останавливается у самого его носа. Галл ошалело смотрит на меня. Да это же Оисин. Ещё немного и получился бы политический скандал. Делаю вид, что это была просто шутка с моей стороны и выслушиваю чуть было не ставшего трупом человека. Оисин>>Оливия: «Любой корабль изготовишь без труда. Как починить доспехи в кузне — тоже понимаешь. И даже знаешь, вставить камень нужно лошади куда. Арверн, ну как ты всё одновременно успеваешь?» Не очень могу уловить смысл его стихов после произошедшего. Мне надо немного прийти в себя, поэтому оцените сами.

Подводя итоги, видим, что экономика арвернов плохенькая, как и у принципов. Их боевые умения специфичны и подходят либо только против отдельных раскачек, либо для работы в команде. В истории же арверны оставили, пожалуй, даже более широко известный мировой общественности след, чем гельветы. И хоть наши сегодняшние герои не заимели некоего современного условного государства наследника, тем не менее сохранили в рамках французского региона, наверное, даже большую идентичность, чем их горные родственники. Да и площадь Оверни имеет немаленькую территорию, сопоставимую с чуть более половиной Швейцарии. На этом, пожалуй, закончим тему арвернов. Впереди вас ожидает ещё две статьи о галльских путях развития. Можете как раз проверить свои уникальные способности к азартным играм и попробовать угадать, кто же будет следующим.